地球上有条神奇的北纬30°线,它贯穿古埃及、美索不达米亚、古印度以及中国四大文明古国。在这条神奇而诡异的北纬30°线上,有神秘的百慕大三角,著名的埃及金字塔,世界最高峰珠穆朗玛峰以及我国的钱塘江大潮和长江三峡,而位于北纬30°28ˊ~31°28ˊ上的湖北省巴东县,因这条无限神秘的纬度线的存在,开启了我们探寻这座古城的篇章。

巴东,曾是天下最穷之城。因在古代,所谓城,尤其是县城以上,都是要有城墙的。而巴东县城,一会儿放江北,一会儿到江南,总是高挂在巫峡外、长江边的陡山之上,一千多年也只有一条街,因而游客至此总会调侃一句:县无城。曾经的无城之县,如今却高楼林立地悬挂在陡山之上,山城特有的石阶路让你永远处在仰望的姿态之中,穿江而过的巴东长江大桥将这里封尘已久的慢与美,急速地传递到世界的各个角落中去。

此次巴东采访之行,全因其作为北京对口支援单位的契机,在那些肩负北京的重托在那里身兼要职的干部带领下,我们的首选之站来到了美丽乡村——围龙坝村。围龙坝村地处清江以北,据传是巴人发祥地的中心区域。东、南、西三面有崇山峻岭护卫,北边是碧波荡漾的清江。走进村庄,漫山遍野的翠绿茶园,蜿蜒曲折的乡村水泥路,古朴典雅的特色民居,以及欢快喜庆的土家儿女,让这个如世外桃源般存在的围龙坝村俨然成为清江北岸的一道亮丽风景线。进出于此,夜不用灯、脚不粘泥。一口口精修的堰塘星罗棋布,一条条新建的水泥渠纵横交错,一根根崭新的水管绕进家家户户。

围龙坝村作为我国首批少数民族特色村寨之一,其浓郁的土家族文化气息贯穿于村头小巷之间。四囗井的天井房、青龙白虎的柄墙屋、土起石盖的石板房,这些都是北方的乡村中无法复制的风景,也让人有种穿越时光之感。郑家老屋,是一幢富有民族建筑风格的古建筑,已有数百年的历史,柄墙上的青龙、香火台上的白虎头、房檐四角下的钩、飞山上的鳌、古色古香的木花格窗,这些都深深印刻着历史与文化的痕迹,在这座三进三出的天井口大屋场中,如今已走出了13代子孙。特色民居逐渐成为旅游的亮点,因此在前几年,围龙坝村按照土家族习俗,将村内256户的房子统一改造成为“一房一景、一片一景”的特色民居。而在村里的15家农家乐中,也是家家都用八仙桌,将老祖宗的东西继续传承下去。

如镜的清江湖,常年薄雾升腾,也是生产有机茶的黄金地。围龙坝村分为上坝和下坝,上坝茶满山,下坝稻田亮。于是,这300多亩如镜的优质稻田不仅是村民的“饭碗田”,也成为游人观赏农耕的一大景色区域。400多亩的油菜花点缀其中,在茶与稻田之间装点得分外妖娆。

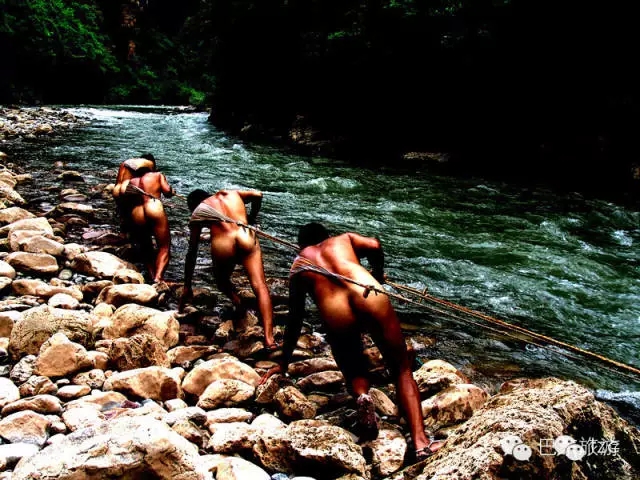

游历巴东,始于神农溪。在来到巴东之前,曾在网上看到过一张神农溪纤夫拉纤的照片,图片中的纤夫身体赤裸,绳的一边拴着豌豆船,另外一边被死死地扛在肩膀上,艰难地迈着步履前行。在来到此地之前,很难想象这种文化是在怎样的地势条件下才得以存在,但是如今,纤夫文化已经成为巴东的象征。

在三峡大坝没有蓄水之前,神农溪水不深,最浅的地方只有一米,然而激流汹涌湍急。险滩、湾滩、长滩、浅滩,“一里三湾,湾湾见滩”。为了生存,神农溪人不得不逆水行舟,靠着背篓和木船,脚蹬石头,手刨肩挑,把山里的货品和日用品运进运出。于是,背背篓的叫脚夫,拉纤的叫纤夫。古时的巴东,因为贫穷和偏僻造就了纤夫的诞生,而今天位于神农溪景区中,依旧还可以听到“吼起号子,声震峡谷”的纤夫之声。这里所乘的船被当地人称为“豌豆角”,是巴人遗留下来几乎没有改造过的土船。每条船需六名船工,船工撑船则是神农溪景观之“最”。神农溪水急滩险,船工几无立锥之地,全需涉水拉纤,走在最前边的“头纤”和船尾的“驾长”力随声出,一鼓作气,拉上滩去。下水时船再呈“之”字形的水道中横冲直撞,“驾长”手中一把橹一杆篙控制着船的方向,船在急湍的水流中飞速窜行。

神农溪是长江北岸的一条常流性溪流,发源于“华中第一峰”神农架的南坡,由南向北穿行于深山峡谷中,于巫峡口东2000米处汇入长江,全长60公里。在现已开发的四个峡段中,龙昌峡以“雄”称奇,鹦鹉峡以“秀”见长,绵竹峡以“险”著称,神农峡以“奇”闻名。两岸有千古之谜的古巴人“悬棺”和岩棺葬群,古栈道遗痕依稀可见,沿途随着江水探寻古巴人的足迹。在三峡工程蓄水之后,水位上升,游客们可乘环保游船观光,将这些美景尽收眼底。

在与“陆地行舟”的纤夫告别后,我们登顶大面山,去感受“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”的壮阔。车子在狭窄的山路上飞速前行,一圈又一圈地蜿蜒而上,窗外的景色以每前行一公里便缩小一圈的速度中变换交替。于是,当我们抵达大面山顶后,俯瞰眼前的一切时,昨日震撼眼帘的巴东长江大桥已如玩具般迷你,江边的一幢幢楼宇也成为了一副独特的微缩景观。在与云齐眉的高度中,我们用另一个视角去探寻三峡腹地——巴东之美。

大面山,位于巴东县境内,是观巫峡云海、赏三峡红叶、俯视长江巫峡大拐弯、拍摄峡江日落、鸟瞰巴东新城全景的最佳拍摄地点。在经过了一个小时的山路后,我们正好赶上了太阳下山的时刻。落日的余晖洒在巫峡的峡口处,犹如一条金龙在江中翻滚。这时,山风裹着雾气开始散去,急速地向高地卷开,变成了奔腾的云海,将峡江两岸盖得厚厚实实。不一会儿,天空密布的云又被阳光撕开一个缺口,发出亮光。但是,很快这个缺口就被后面飘过来的云堵住了,一切恢复了原样。因为风和阳光的作用,在云层较薄的地方,阳光执着地穿了进来,勾勒出峡江两岸山峰苍劲的轮廓和群山的脉络,笔直陡峭的悬崖显示出巍峨的身影,渐渐地峡江的地貌在我们眼前又变得清晰起来。手中相机的快门在持续按动,记录着长江在期间奔腾而过的美妙瞬间,在持续一个小时的拍摄中,眼前的画面由橘红变为黄、蓝、紫,直至最终太阳消失在眼前,“金龙”退去,一声轮船的汽笛将山下的江面恢复平静。

领略过大面山的风云后,才知道什么是险、奇、秀、壮、美。同行的巴东人与我们调侃道:“来了大面山,以后你就有面儿了。”此等壮丽的风景,却在手机中无法标记到自己的位置,想来这片仙境乃是尚未开发的处女地。虽然游客们还没来得及在此处扎堆,但是位于大面山景区的巴东信陵镇大面山村却已做好游客如织、门庭若市的准备了。村中176户人家、将近800人已经开始着手开办民俗旅游,在回程的路上,我们品尝了当地特色的烤土豆、合渣以及羊肉大面。村民们饶有兴致地为我们讲述着村中的古往今来,这个一直藏匿于深山中的村落,正对未来将发生的一切充满着期待与向往。

后记:在回京后,回想初到巴东之日,便在江边看到了一场夜色中的广场舞,江面的灯光投射到岸上时,映着当地居民悠然自得的笑脸。你很难想象这个曾经的革命老区县、国家级贫困县、三峡库区移民重点县,呈现出的竟是一副神情自若的模样。也许游客踏至于此是因为神农溪的传说、抑或是一张在大面山上俯瞰巴东全景的照片、甚至有可能是因为这场灾情而对这方水土开始了关注。不管你因何而来,在离去的时候都会充满不舍,这里的景色原始古朴、钟灵毓秀,这里的人民哭而不悲、痛而不衰,这里除了幸福之外,更是个充满情怀的地方。